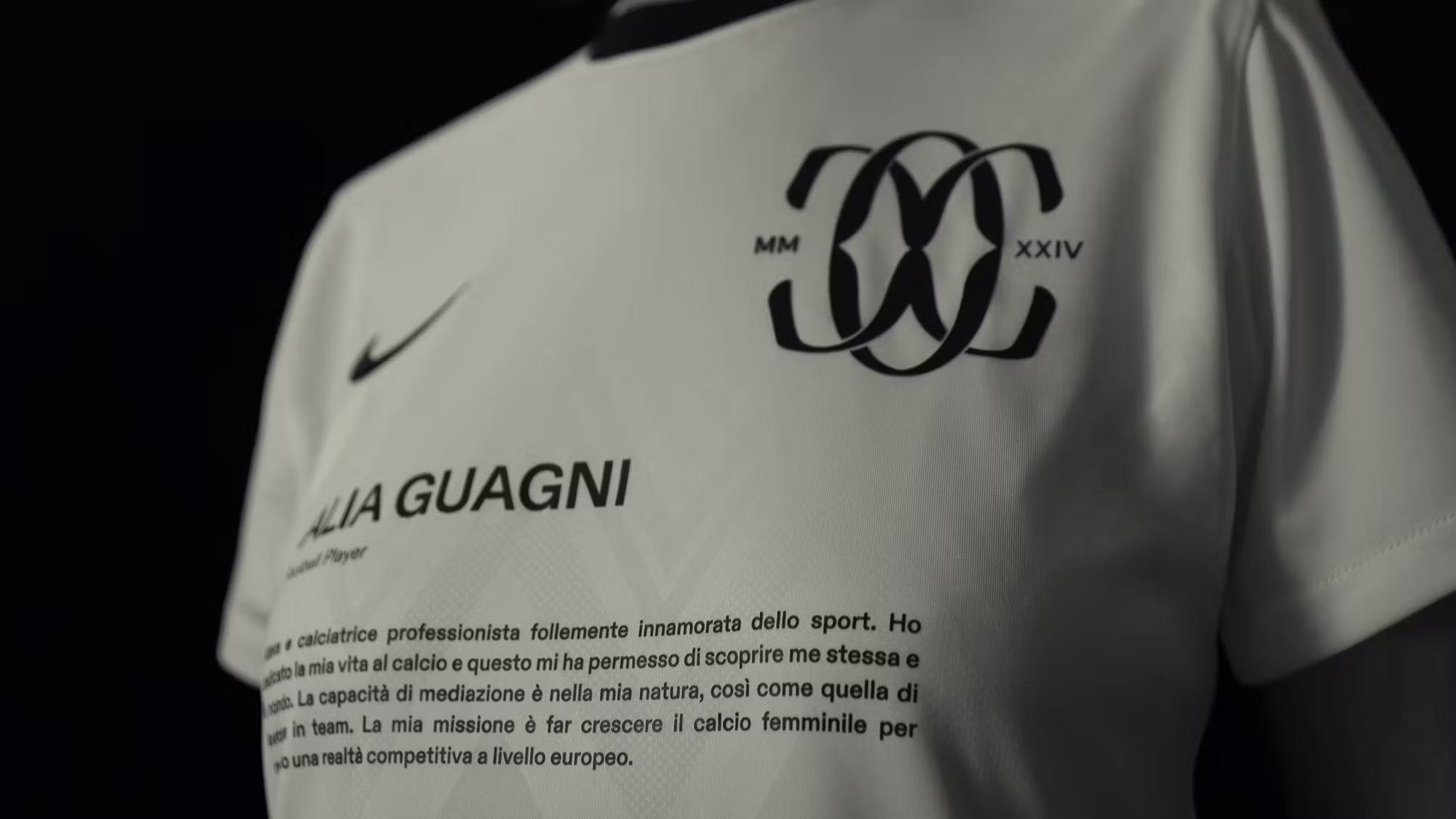

È il minuto 52 dell’ultima partita stagionale del Como Women. Alia Guagni, difensore e veterana del calcio italiano, lascia il campo. Ma non è la sua ultima apparizione. Dopo il fischio finale, rientra per i saluti indossando una maglia speciale: sul petto non ci sono sponsor, ma il suo curriculum vitae.

“Alia Guagni, football player. Atleta e calciatrice professionista follemente innamorata dello sport”, recita l’intestazione. A seguire: lauree, titoli, competenze. Una lista che racconta ciò che è stata, ma anche – implicitamente – le incertezze che l’attendono. È un gesto simbolico, ma tutt’altro che astratto: la maglia-cv è un manifesto sulla fragilità del post-carriera per chi ha vissuto lo sport professionistico da donna.

Guagni chiude così una carriera che l’ha vista protagonista per oltre quindici anni: 85 presenze e 6 gol con la Nazionale maggiore, uno scudetto con la Fiorentina nel 2017, due titoli di “Calciatrice dell’anno” in Serie A. Eppure, al termine di tutto, si ritrova a dover mettere nero su bianco le proprie competenze. Come chiunque, ma con una differenza sostanziale: lo sport non ha ancora previsto per lei, e per molte altre, un dopo strutturato.

Il limbo del post-carriera sportiva

Il gesto di Guagni porta alla luce un nodo sistemico che riguarda migliaia di atlete nel mondo: la mancanza di un percorso professionale post-agonistico riconosciuto e supportato. La carriera sportiva, per definizione, è breve. Ma nel caso delle donne, la fine arriva spesso senza tutele, senza garanzie, senza un “piano B” assistito da strutture federali o club.

La dual career, cioè la possibilità di conciliare formazione e sport, resta difficile da realizzare in maniera concreta, specialmente in assenza di politiche istituzionali e culturali. Molte atlete, pur di continuare a giocare, rinunciano a esperienze lavorative o a percorsi universitari completi, e si trovano alla fine della carriera sportive con un cv “limitato” dalla loro dedizione sportiva.

Nel comunicato ufficiale che ha accompagnato il suo addio, Guagni è stata chiara:

“Sono stata fortunata ad avere un piano, ma bilanciare la preparazione per il futuro con le esigenze dello sport professionistico non è mai semplice”, ha detto. “Una carriera sul campo ha una fine naturale. Far sì che ci sia un inizio dopo quella fine dovrebbe far parte del percorso”.

È una fotografia condivisa. Secondo i dati della FIFPro, solo il 18% delle calciatrici a livello mondiale dispone di un programma di transizione post-carriera. Il resto? Si reinventa da sola. Spesso partendo da zero.

“Beyond”: il Como Women come caso-studio italiano

Il gesto della maglia-cv è nato in collaborazione con il Como Women, società che ha recentemente varato un progetto dedicato proprio a questo tema: “Beyond”, un programma di orientamento e inserimento lavorativo per le proprie tesserate.

Pensato come supporto alla fine dell’attività agonistica, il progetto si articola in percorsi di formazione, mentoring, coaching e contatti con aziende partner. Il club ha dichiarato di voler collaborare solo con sponsor disposti ad assumere o formare ex calciatrici, trasformando il concetto di sponsorizzazione in un patto etico.

“La maglia-cv è un’estensione concreta di questo impegno: un manifesto da indossare, che invita al dialogo e apre le porte al cambiamento”, si legge sul sito del club.

L’acquisizione del Como Women nel 2024 da parte del gruppo Mercury/13 ha dato nuova linfa a questo approccio strategico, rendendo il club lombardo un caso unico in Italia per visione a lungo termine sulla condizione delle atlete.

Sport femminile e parità di genere

Il gesto di Alia Guagni e l’impegno del Como si inseriscono in un contesto più ampio: la diseguaglianza strutturale che ancora oggi caratterizza lo sport femminile.

Gli stipendi restano inferiori rispetto ai colleghi uomini, la copertura mediatica è ancora discontinua, e la pianificazione del post-carriera è un ambito quasi esclusivamente individuale. Anche la recente professionalizzazione del calcio femminile italiano (entrata in vigore nel luglio 2022) non ha ancora risolto i problemi legati alla transizione verso la vita lavorativa.

Nel mondo, le atlete che riescono a trasformare il proprio background sportivo in un trampolino per altre carriere sono una minoranza. Le barriere vanno dall’accesso limitato a ruoli tecnici e dirigenziali, alla scarsa considerazione delle competenze acquisite nello sport agonistico: leadership, lavoro di squadra, gestione dello stress, disciplina, comunicazione. Competenze che in altri ambiti sarebbero riconosciute come capitali professionali.

È in questa cornice che gesti come quello di Guagni acquisiscono un significato collettivo. Non sono provocazioni: sono strumenti narrativi per aprire spazi di riflessione concreta. Perché ciò che accade dopo la carriera sportiva non è solo un problema individuale, ma una questione di sistema.

Sul tema dell’uguaglianza di genere nello sport e della valorizzazione del talento femminile, leggi anche: Il cambiamento sociale passa anche dal calcio (femminile)