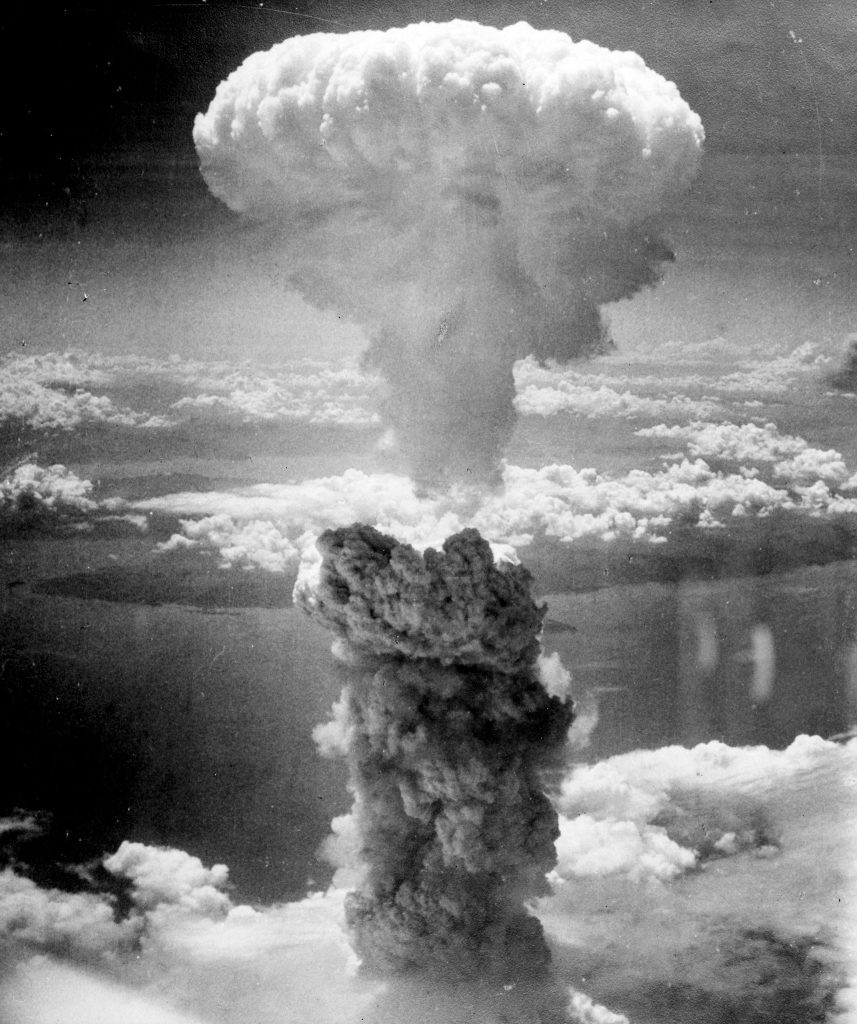

Alle 8.15 del 6 agosto 1945, la bomba “Little Boy” sganciata dal bombardiere americano Enola Gay da un’altezza di 31mila piedi, con obiettivo il ponte Aioi, esplose a circa 600 metri d’altezza sopra Hiroshima -centro logistico e di comunicazione per le operazioni militari nel Giappone meridionale- sprigionando una potenza pari a 15mila tonnellate di tritolo. Sono bastati 43 secondi. Alle 8.16 di quel 6 agosto 1945, Tokyo perse i contatti radio con Hiroshima. Poco dopo, un ufficiale dell’esercito fu inviato in volo a investigare: a cento miglia dalla città, vide una colonna di fumo mai vista prima. Era la prima volta che un’arma nucleare veniva usata contro un centro abitato.

Un impatto apocalittico: una palla di fuoco larga 270 metri si formò in meno di un secondo, con un’onda d’urto che raggiunse i 1.600 km/h, vaporizzando chiunque si trovasse in un raggio di mezzo chilometro. Il 70% degli edifici fu raso al suolo. La temperatura al suolo superò i 4mila gradi Celsius. In un attimo, la città divenne un cratere di fuoco, fumo e silenzio.

Le radiazioni investirono tutto il centro città, provocando ustioni, cecità e un’epidemia di malattie sconosciute che si manifestarono nei giorni e nei mesi successivi. Tra i 60mila e gli 80mila morirono sul colpo. Alla fine del 1945, i morti erano almeno 140mila. Quasi tutti civili.

Tre giorni dopo, il 9 agosto, un secondo ordigno, “Fat Man”, fu sganciato su Nagasaki, causando altre 74mila vittime. Il 15 agosto, l’imperatore Hirohito annunciò la resa.

Ottant’anni dopo, Hiroshima ha osservato un minuto di silenzio alle 8.15 locali. Un gesto simbolico per ricordare l’istante esatto in cui la storia è cambiata. Il sindaco Kazumi Matsui ha denunciato davanti ai rappresentanti di 120 Paesi l’“accelerazione al potenziamento militare” globale, puntando il dito contro “alcuni leader che accettano l’idea che le armi nucleari siano essenziali per la difesa nazionale”. Un’allusione nemmeno troppo velata all’attuale contesto geopolitico, tra Ucraina, Medio Oriente e una nuova corsa al riarmo nucleare.

Gli hibakusha e il peso della memoria che scompare

Oggi, i sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki – gli hibakusha – sono scesi sotto quota 100mila. Yoshiko Niiyama, 90 anni, era una bambina di dieci quando la bomba cambiò per sempre il corso della sua vita. “Ricordo che l’aria era piena di fumo e c’erano corpi ovunque. Faceva un caldo terribile. I volti dei sopravvissuti erano così sfigurati che non volevo guardarli. Ma dovevo farlo”, ha raccontato al Guardian. Suo padre, impiegato in banca, non fu mai ritrovato.

Molti hibakusha hanno scelto per anni il silenzio, vittime di uno stigma diffuso. Temendo discriminazioni sul lavoro o nei matrimoni, hanno spesso evitato di rivelare la propria condizione. “Si diceva che i bambini nati da Hiroshima sarebbero stati deformi”, ha ricordato Niiyama. Solo recentemente, con il supporto delle nuove generazioni, alcuni superstiti hanno iniziato a condividere pubblicamente le proprie esperienze. La nipote Kyoko ha raccontato come l’anniversario rappresenti per la sua famiglia “un momento prezioso, anche se doloroso”.

Il tempo, però, è nemico del ricordo. La generazione dei testimoni oculari sta scomparendo, proprio mentre cresce il rischio di una nuova normalizzazione dell’arma atomica come “strumento di deterrenza”. Lo scorso anno, l’organizzazione Nihon Hidankyo, che riunisce i sopravvissuti, ha ricevuto il Nobel per la pace per la campagna globale contro le armi nucleari. Un riconoscimento importante, ma insufficiente a frenare un mondo che sembra pronto a riaprire i silos.

Chi possiede oggi armi nucleari

Oggi, nove Paesi possiedono ufficialmente armi nucleari. In cima alla lista ci sono Stati Uniti e Russia, che insieme detengono oltre il 90% dell’arsenale nucleare globale, con circa 12.500 testate complessive. Seguono Cina, Francia e Regno Unito, le altre tre potenze nucleari riconosciute dal Trattato di non proliferazione. A questi si aggiungono India, Pakistan e Corea del Nord, che hanno sviluppato i propri programmi al di fuori del regime di non proliferazione. Infine, Israele, che non ha mai confermato ufficialmente il proprio arsenale ma viene considerato da diverse fonti come potenza nucleare de facto.

Secondo il Sipri (Stockholm International Peace Research Institute), nel 2025 tutti questi Paesi stanno modernizzando i propri arsenali, con alcuni – in particolare Cina, Russia e Stati Uniti – impegnati in piani di espansione quantitativa e qualitativa delle testate e dei vettori. L’uso potenziale delle armi nucleari, un tempo considerato impensabile, è tornato parte del discorso strategico, segno che la deterrenza si è trasformata in una nuova normalizzazione.

Il ritorno dell’incubo nucleare

Mentre Hiroshima ricorda, Mosca e Washington accumulano testate. “Gli Stati Uniti e la Russia possiedono il 90% delle testate nucleari mondiali”, ha denunciato il sindaco Matsui. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha riportato lo spettro della bomba atomica al centro del dibattito strategico globale. Il presidente Vladimir Putin non ha escluso l’uso di armi nucleari tattiche, mentre recentemente una velata minaccia nucleare da parte dell’ex leader russo, Dmitrij Medvedev, è stata seguita da mosse concrete: gli Stati Uniti, sotto la presidenza Trump, hanno spostato due sottomarini nucleari più vicino al fronte orientale.

Nel 1945, il bombardamento atomico fu giustificato come “necessario per porre fine alla guerra”. Oggi, la logica della dissuasione si basa su una presunta razionalità degli attori globali. Ma le crisi recenti mostrano quanto sia fragile quel presupposto. A differenza della Guerra Fredda, il contesto attuale è multipolare, meno prevedibile e molto più esposto a escalation regionali incontrollabili.

Il premier giapponese Shigeru Ishiba ha ribadito il ruolo del suo Paese: “Il Giappone, unica nazione ad aver subito bombardamenti atomici in guerra, ha la missione di guidare gli sforzi internazionali per un mondo senza armi nucleari”. Una posizione storica, ma sempre più isolata in un’epoca dominata dalla competizione tra potenze e dalla rinazionalizzazione delle politiche di sicurezza.

Cosa resta oggi di Hiroshima

Il cratere lasciato da “Little Boy” è oggi il Parco della Pace. Costruito nel 1955, sorge sull’area tra i fiumi Motoyasu e Honkawa, nei pressi del punto esatto dove la bomba esplose: il ponte a forma di “T” di Aioi. Ogni anno, oltre 700mila visitatori – molti stranieri – attraversano questo spazio simbolico. Ma il numero crescente di selfie e la deriva da attrazione turistica fanno discutere. Hiroshima è un simbolo universale, ma rischia di essere inghiottita dall’anestesia della memoria mediatica.

Le autorità locali, laici e religiose, continuano a fare pressione sulla comunità internazionale. Il Papa, in un messaggio inviato al vescovo di Hiroshima, ha definito la città un “monito vivente” degli orrori della guerra nucleare. “Le armi nucleari offendono la nostra comune umanità”, ha scritto, rilanciando le parole di Papa Francesco: “La guerra è sempre una sconfitta per l’umanità”.