Il 21 aprile 2025 ci ha lasciati Papa Francesco. E oggi, appena ventiquattr’ore dopo, la Terra celebra la sua giornata mondiale con il cuore un po’ più pesante. Perché, se è vero che ogni anno il 22 aprile ci invita a riflettere sullo stato di salute del nostro pianeta, quest’anno lo fa anche nel segno di un vuoto immenso: quello lasciato da uno dei suoi più accesi difensori. Papa Francesco, con la sua enciclica ‘Laudato si’’, ha fatto della tutela ambientale non solo una questione etica, ma un imperativo spirituale. “La cura della casa comune” è diventata, grazie a lui, una missione universale che ha parlato ai credenti di ogni fede e ai laici di ogni continente. La sua morte segna la fine di una voce potente che ha saputo scuotere coscienze, istituzioni e governi, e ci impone oggi più che mai di riascoltare quel messaggio.

La visione ecologica di Papa Francesco

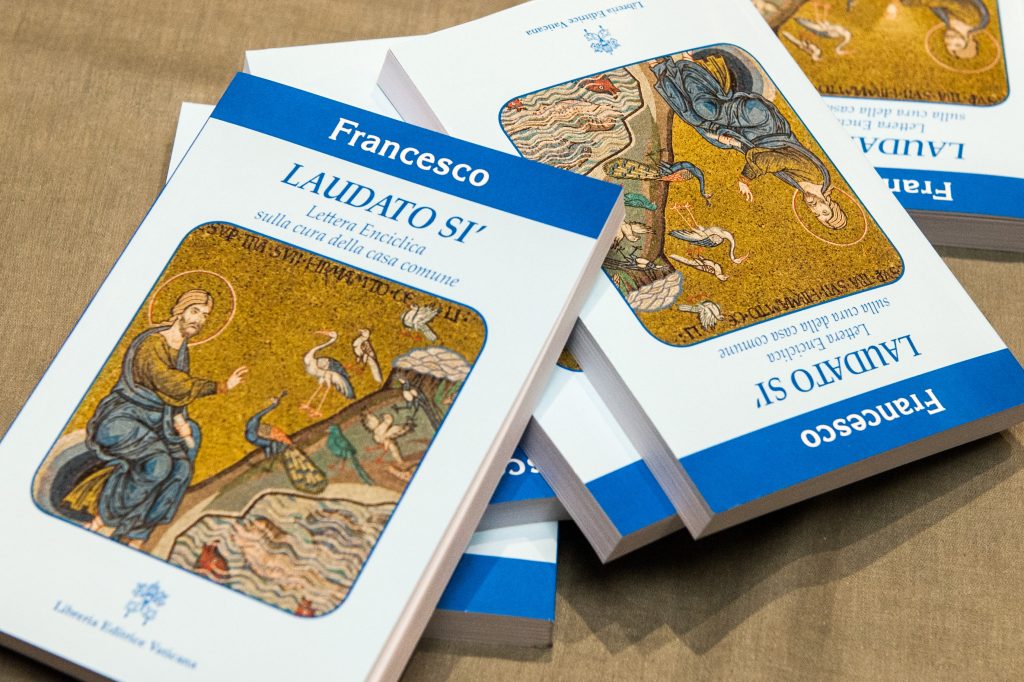

La centralità dell’ambiente nell’opera di Papa Francesco non è stata solo una scelta politica, ma una dichiarazione teologica. Con Laudato si’ (enciclica del 2015, ma dopo 10 anni ancora estremamente attuale), il pontefice ha riformulato il rapporto tra uomo e natura, sottolineando come la crisi ecologica sia anche una crisi sociale. Il “grido della Terra” e il “grido dei poveri” sono, per lui, un unico richiamo, un lamento condiviso che denuncia un modello economico predatorio, fondato sul consumo e sull’indifferenza.

L’enciclica ha avuto un impatto senza precedenti: tradotta in decine di lingue, letta anche al di fuori della Chiesa cattolica, è stata discussa nelle università, nei parlamenti, nei consessi internazionali. Ha ispirato movimenti ecologisti e sollecitato riflessioni anche all’interno del mondo della finanza, toccando con forza il tema della giustizia climatica. Per Papa Francesco, prendersi cura del creato è un atto di amore verso gli altri e verso Dio, ma anche una scelta concreta per garantire il futuro delle nuove generazioni. E oggi, mentre le campane suonano per la sua scomparsa, il suo messaggio rimbomba ancora più forte.

Laudato si’: un manifesto planetario tra fede e scienza

Pubblicata nel maggio del 2015, Laudato si’ è molto più di un’enciclica: è un appello corale, un grido che attraversa confini religiosi e ideologici. Papa Francesco la apre con le parole di San Francesco d’Assisi, ma la sua eco raggiunge climatologi e filosofi, attivisti e capi di Stato. È un testo che fonde il linguaggio della fede con l’urgenza scientifica, e che fa della custodia del creato non solo un dovere morale, ma una responsabilità politica, economica e sociale. Non è un caso che nei suoi 246 paragrafi trovino spazio la denuncia dei modelli produttivi lineari, il concetto di debito ecologico tra Nord e Sud del mondo, la critica all’antropocentrismo tecnocratico e persino un invito a rivedere gli stili di vita quotidiani.

Francesco non condanna, ma propone un nuovo sguardo, un’“ecologia integrale” che unisca il destino degli uomini a quello del pianeta, in un legame di reciproca cura. L’ambiente non è più uno sfondo da proteggere, ma un protagonista da ascoltare. “Tutto è connesso”, ripete più volte, ribaltando l’indifferenza che spesso accompagna i disastri climatici. E quel “tutto” include anche i poveri, gli esclusi, le generazioni future. La crisi ambientale, per Francesco, è lo specchio di una crisi spirituale: un disorientamento collettivo che ci ha fatto dimenticare che il mondo è un dono, non una merce. L’enciclica diventa così un documento in cui fede e scienza si stringono la mano, suggerendo che per uscire dalla crisi climatica serve una rivoluzione culturale, un risveglio della coscienza, una “conversione ecologica” che riguarda tutti, credenti e non.

Dalla consapevolezza all’azione

Non c’è tempo per la retorica: il 2024 è stato uno degli anni più caldi mai registrati, con eventi climatici estremi sempre più frequenti. Alluvioni, incendi, ondate di calore e siccità colpiscono ormai senza tregua, dalla California all’Asia, dalla Sicilia all’Amazzonia. La Giornata Mondiale della Terra non può più essere solo un’occasione per postare un fiorellino sui social o riciclare una bottiglietta di plastica. Serve un cambio di passo radicale, un’accelerazione delle politiche ambientali, e serve adesso.

Le promesse dell’Accordo di Parigi del 2015 sembrano sempre più lontane, mentre il limite degli 1,5°C di aumento della temperatura globale rischia di essere superato entro pochi anni. Eppure, proprio mentre le statistiche si fanno più allarmanti, l’inazione politica sembra rafforzarsi. La voce dei cittadini, però, si alza: da Fridays for Future ai nuovi movimenti di agricoltori rigenerativi, passando per le comunità indigene che rivendicano il diritto a custodire i loro territori, la società civile sta dicendo chiaramente che non accetterà il collasso climatico come destino inevitabile.

Dove si sperimenta la transizione ecologica

Se il mondo sembra arrancare, ci sono luoghi dove il cambiamento ha già messo radici. Le città, spesso considerate il simbolo del degrado ambientale, stanno diventando invece i laboratori più dinamici della transizione ecologica. Dalle reti ciclabili urbane alla forestazione verticale, dai quartieri a zero emissioni alle iniziative di economia circolare, molte amministrazioni locali stanno dimostrando che un altro modello è possibile, concreto e replicabile.

Milano, ad esempio, ha avviato il piano per piantare 3 milioni di alberi entro il 2030, ma è anche prima in Italia per mobilità sostenibile. Copenaghen punta a diventare la prima capitale carbon neutral del mondo. Amsterdam testa soluzioni di “doughnut economy”, un modello economico che tiene conto dei limiti planetari e dei bisogni umani. Queste esperienze non sono solo esperimenti isolati, ma segnali di un cambio di paradigma che parte dal basso. E mentre i governi nazionali esitano, le amministrazioni locali giocano la carta della creatività e del pragmatismo, dimostrando che la lotta ai cambiamenti climatici non è solo necessaria, ma anche desiderabile.

Educare alla cura

Nessuna transizione sarà possibile senza un cambiamento culturale profondo. La sfida climatica non si vince solo con la tecnologia o con le leggi, ma anche (e soprattutto) educando alla responsabilità ambientale fin da piccoli. Le scuole stanno sperimentando nuovi approcci pedagogici: orti didattici, laboratori sul riciclo, progetti di citizen science coinvolgono bambini e ragazzi in un rapporto più diretto e consapevole con la natura.

Anche i media, sebbene spesso in ritardo, iniziano a raccontare la crisi climatica con maggiore attenzione, cercando di evitare il sensazionalismo e puntando invece sulla narrazione delle soluzioni. E le famiglie, infine, sono chiamate a fare la loro parte: non solo con gesti quotidiani, ma coltivando in casa un’etica della cura che metta al centro la responsabilità verso le future generazioni. L’educazione ambientale non è un tema da relegare a una materia scolastica: è una bussola morale, un modo per leggere il mondo e agire su di esso con intelligenza e compassione.